作者:李城外

1968年严冬,国歌的词作者田汉先生含冤病逝。在北京301医院的病房里,他的遗物只有一副眼镜和几件衣服。临终前,身边竟没有一个亲人在场,事后才通知他的儿子田大畏,而这位27岁的年轻人却吓得连队骨灰都不敢去取,因为通报消息者对田汉的判词是:“罪大恶极!”尽管“文革”之初,田大畏迫于政治高压也参与过对父亲的批判,仍被视为“田汉的孝子贤孙”而受人白眼。第二年秋天,他辞别患有脑中风、半身不遂的母亲安娥,下放到咸宁干校,当了一名“五七”战士。

▲田汉先生

当时,田大畏在文化部对外联络司供职,行前,干校的先遣队员回来动员,大讲向阳湖如何如何好,令人心儿飞到干校,巴不得早点离开空气沉闷的首都。片面的宣传,使田大畏有了一种解脱之感,特别兴奋。在南下的火车上,大家有说有笑,相信毛主席指引的方向无比正确,并没有考虑前行的路如何曲折。到了向阳湖,田大畏被分配在一大队二连,“战友”中有副部长李琦、学者金冲及、文物专家谢辰生、书法家李长路、谢冰岩,和后来担任了新闻出版署署长的宋木文等人。田大畏属于小字辈,虽然50年代和60年代初,他曾长期在苏联学习、生活,到了天壤之别的鄂南,劳动却没少吃苦。初期喂猪、打猪草,或者去火车站搬运家具,逐渐适应了新的环境。妻子在故宫博物院工作,分在二大队八连,是个“女能人”,体重只有80斤,却挑过140斤重的砖,还被称为“打秧能手”;夫妇两地分居,分别住“四五二”和“四六三”高地,过了一年多分了房子,才住到一起。他们6岁的大女儿田欢也被带到干校,在父母身边开始用幼稚的眼睛观察社会;小女儿欲晓只有4岁,已托保姆送到常熟白茅镇寄养,1971年夏,田大畏夫妇去那里接她回京,费了不少周折才请动假。从江苏回到北京车站,保姆走了,小丫头却是不依不挠,在车站哭天喊地,引得不少旁人围观。她一口常熟腔,又不会说北京话,田大畏担心如果来了警察,怀疑拐骗儿童也说不清。于是,一边连声哄她说:“老乡,我们的医生来了!”(《智取威虎山》中的一句台词),一边抱着她狼狈地逃进中山公园里躲避……

▲李城外采访田大畏

自家的尷尬与无奈还能承受,最让田大畏刻骨铭心的,倒是在向阳湖亲历了许多不近人情的事。例如,文化部计财司的一名女干部,是位精通业务的专家,“文革”之初因不堪批斗被迫选择自杀之路,所幸被双目失明、嗅觉灵敏的儿子救活,后来母子俩却仍然一同下放,在干校相依为命;又如,教育司副司长刘建庵戴着“叛徒”的帽子来到咸宁,他患了肺癌,也不让回京检查,照样得参加体力劳动,拖到返城不久,便不治身亡,可怜他临终前还在一个劲地大喊:“我不是叛徒!我不是叛徒!”——这一切,使得田大畏不时想念起年迈的母亲,怀念起生前蒙受耻辱仍深爱着自已父亲!早在1941年3月30日,田汉在一则《南归日记》中写道:“晚间,睡后忽醒,灯光昏暗,疑好友入我梦中。时蛙声震耳,村犬吠夜,忱上思潮起伏,想起沅(安娥名张式沅)和修儿(即田大畏),长叹奈何!”

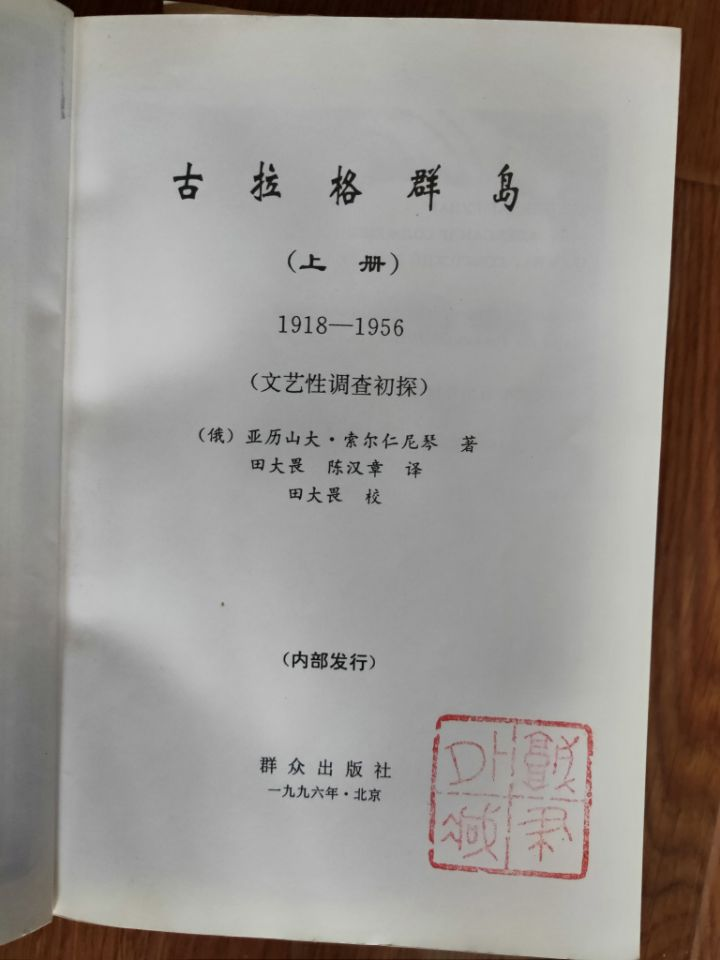

▲田大畏译《古拉格群岛》

整整30年过去,已生为人父的田大畏,情感创伤之深可想而知,他亦只能“长叹奈何”!好在“九一三”事件后,他和干校人都渐渐学会了凡事不再盲从和迷信,开始反思“文革”中所发生的一切。1972年冬,田汉的老妈妈易克勤以百岁高龄溘然而逝,次年春,田大畏调回北京。又过了三年,田汉的夫人安娥去世。1979年春,田汉终于得到平反昭雪。痛定思痛,后来从文化部司长岗位上退下来的“名人之后”田大畏,与人合翻了洋洋百万言的索尔仁尼琴名著《古拉格群岛》,为国人吸取苏联斯大林时代的“肃反”、“清洗”历史教训提供了范本。

(编辑 金崇)

系列报道:

暂无评论

暂无评论